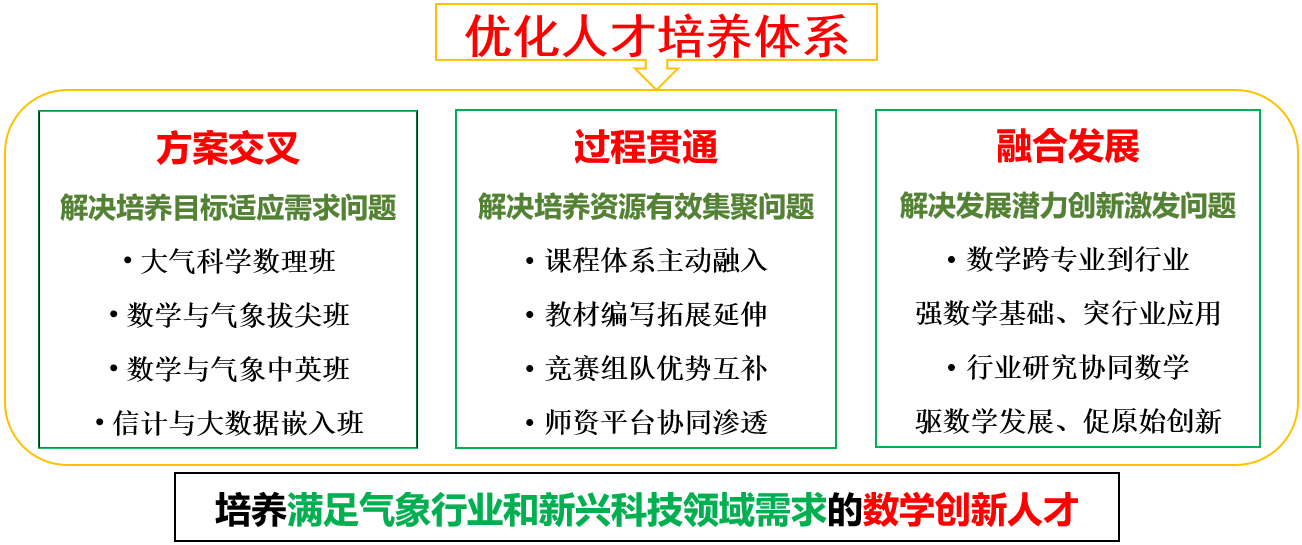

⑴ 优化“方案交叉-过程贯通-融合发展”培养体系,满足行业需求

为适应新时代下气象等行业需求,同时满足学生个性化发展需要,动态设计“数学+行业”双向交叉的培养方案。通过开设“大气科学数理班”,发挥大气科学和数学的学科交叉优势,打造具有深厚数学基础,掌握大气科学基本知识的交叉学科人才;通过与墨迹天气、东软合作开设“嵌入式班”,深化数学理论基础知识与实践应用能力的促进与融合;通过与英国雷丁大学合作开设“数学与气象中英班”等,加大国际交流,促进学生多元发展。

将行业概论课程和“大气科学中的数学方法”“气象统计预报”“资料同化”等数学与专业渗透课程融入课程体系;将科学研究成果、行业应用案例、综合性实践等融入教学;在数学建模、互联网+等竞赛和创新实践训练中引导跨专业组队,发挥学科交叉优势。

鼓励数学类本科生关注行业需求,打好数学基础后跨专业读研,将数学相关理论应用于解决行业实际问题;鼓励数学师生充分利用学校特色资源,开展资料同化、模式预报、气候统计等领域的合作研究。

图2. “方案交叉-过程贯通-融合发展”培养体系

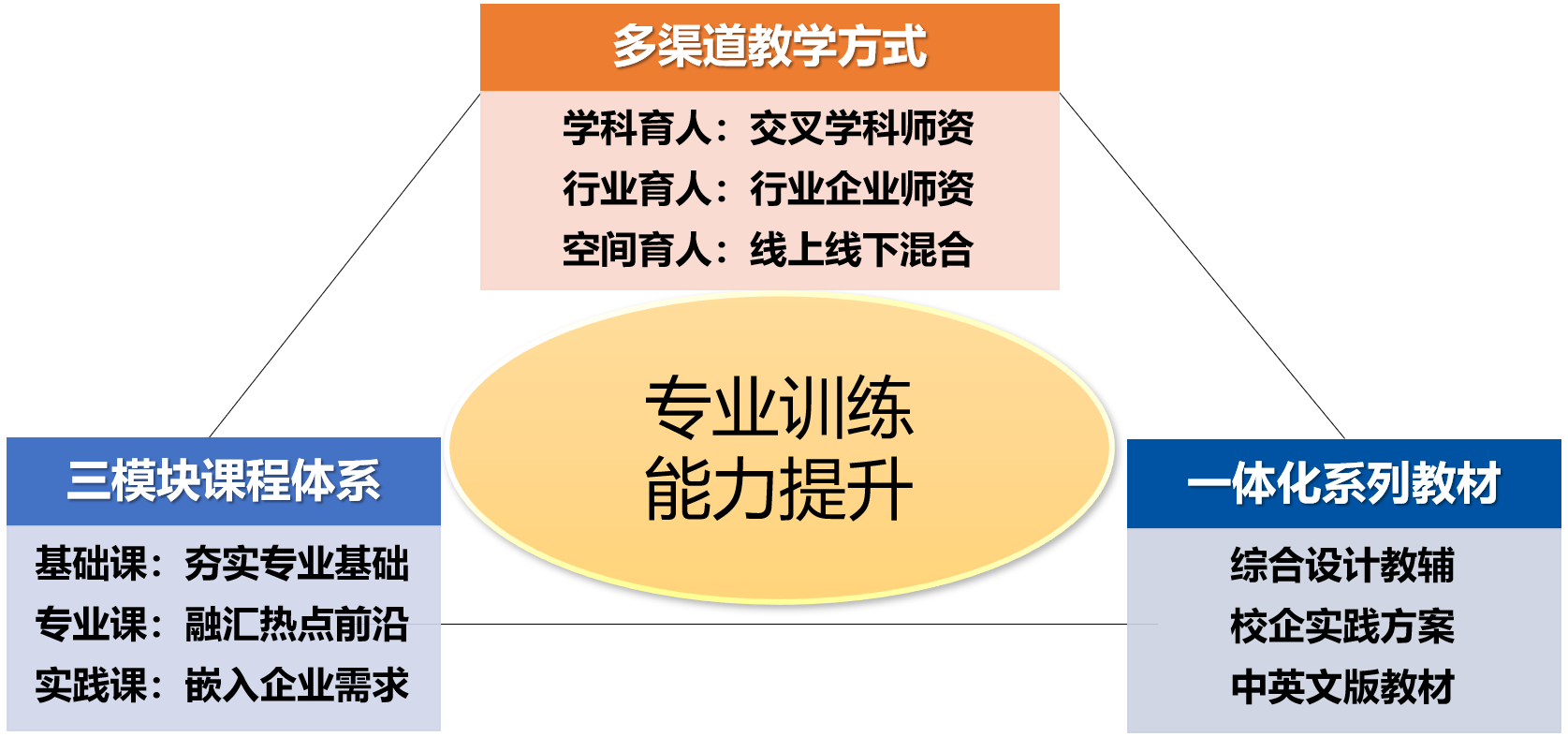

⑵ 推进“三模块课程-一体化教材-多渠道教学”改革,促专业成长

打造以基础模块、专业模块和实践模块组成的一体化三模块课程体系;通过基础模块学习夯实学生的专业基础,拓展知识深度与广度,满足学生未来的多元需要;通过专业模块学习融汇学术前沿和热点问题,嫁接数学实际应用,满足知识延伸的需求;通过实践模块嵌入行业、企业特色课程《大数据分析项目设计》《软件开发实践》等,满足社会服务需求。

强化科研成果和实践应用案例与教材教辅资料的结合,出版《气象计算方法》《大气科学中的数学方法》等高质量一体化系列教材;融入最新科研成果,编写《数学物理方程》《数值分析与计算方法》等系列化中英文教材;对接企业标准,结合应用案例,编写《数据分析》《信息安全概论》等校企实践教材。

采用多渠道教学方式,聘用企业和行业师资,提升师资团队的学科交叉和实践能力,通过线上线下混合式教学等现代教学方式,调动学生学习积极性。

图3. “课程、教材、教学”相互贯通

⑶ 突出“专业之用-行业之需-科创之基”思政教育,厚植培养沃土

将思政元素融入课程、教学等多环节,强化价值引领。以时事热点为切口,通过对中国科技卡脖子问题等的讲述及疫情防控、城市热岛和气候变化等建模问题的阐释,增强学生攻坚克难报效祖国的决心。基于“三四五”模式的课程思政融入数学素养教育全过程的研究与实践等思政研究获批江苏省高等教育教改研究课题。

与国家气候中心及省市气象局等共建江苏省应用数学(南京信息工程大学)中心等重要省级平台基地,让学生有机会参与科技项目的研究和实施过程,通过实践探明行业之需,感知青年使命,涵育担当精神。

邀请全国劳动模范、全国道德模范提名人物、全国优秀教师、行业资深创业和建设者等讲述奋斗故事和交叉知识,引领行业前沿,激发奋斗激情。

图4. “专业之用-行业之需-科创之基”思政教育

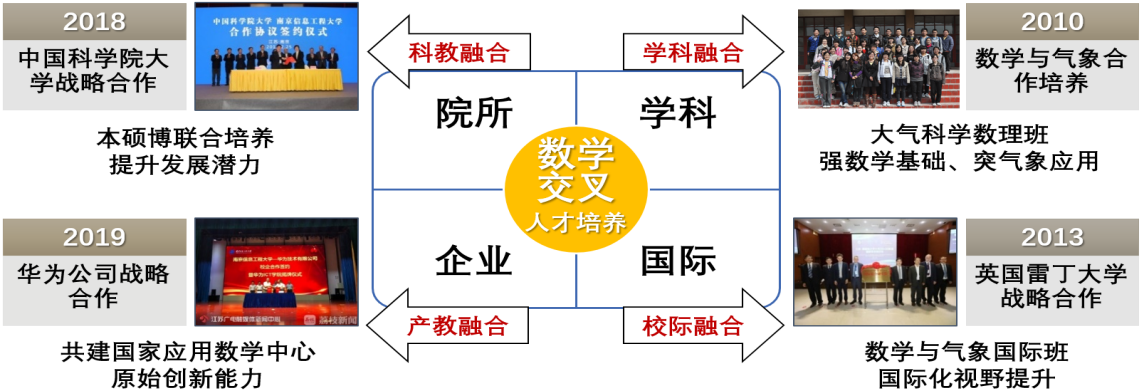

⑷建立“混编团队-校企平台-国际名校”协同平台,集聚各方资源

推进科教融合,以数学类为基础,实现与校内大气科学、信息学科及校外科研院所等优势互补,探索学科间“混编型”师资团队,成功打造了“科学工程计算”“数学建模与数学实验”中国气象局共建教学团队、“信息与计算科学教学团队”江苏高校青蓝工程优秀教学团队等省部级教学团队。

强化产教融合,与华为共建国家应用数学中心,与普开、东软、蓝鸥科技等构建5个教育部产学合作协同育人平台,挖掘企业资源,提升专业师资实践应用能力,培养大数据分析等应用人才。

与雷丁大学、佛罗里达州立大学等开展国际合作,引进优质的课程教材,优化课程体系,通过国际交流提升师资国际化水平。

图5. “混编团队-校企平台-国际名校”协同平台

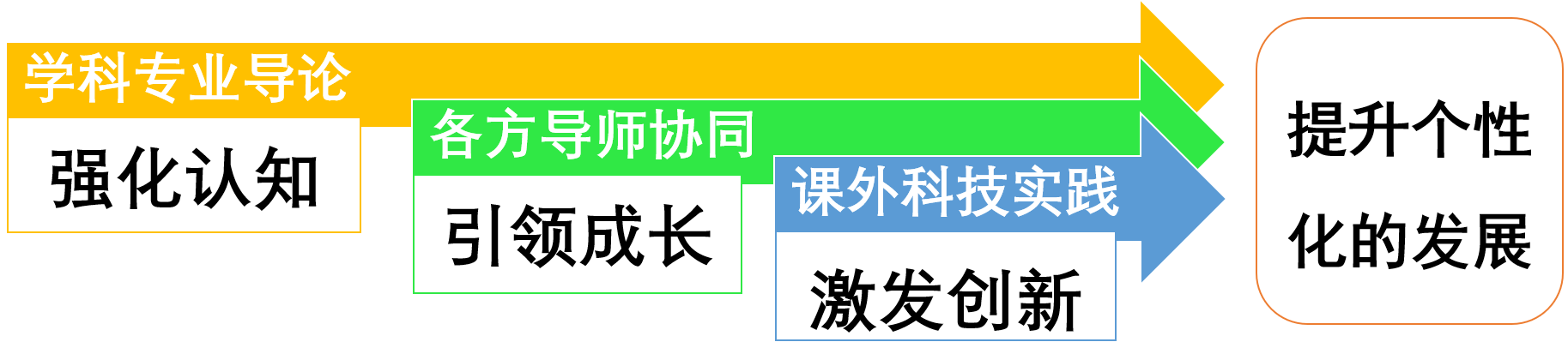

⑸ 强化“认知强化-导师引领-科创激发”教育方式,提升个性发展

通过开设数学各专业导论课和《现代统计方法》《大气科学中的数学方法》等学科前沿选修课、举办跨学科讲坛和行业沙龙活动强化专业认知教育;通过专业导师、业界导师、学友导师、班主任、辅导员协同配合,共同致力于学生们的专业引导,为学生指定科学的学业规划和学习指导;通过组建数学建模实验班、数学竞赛班等虚体班级进行创新实践活动,提高学生科研创新意识和能力;通过数学教育实验中心等省级平台强化学生科学计算和数据分析能力,为学生开展各项创新实践活动提供指导和保障。

图6. “认知强化-导师引领-科创激发”教育方式